上旬。

キ/クニヤに寄ったので、SFマガジンの最新号を立ち読み。今月号は冲方丁の特集ですな。1ヶ月くらい前に『マルドゥック・スクランブル』の単行本(改訂新版)と文庫本(完全版)はどう違うのだろうかというような話を書きました。その後、書いてませんでしたが、文庫版の解説を読み、改訂新版のバージョンを文庫の形体に合わせていじったのが完全版だというようなことがあったのです。ほうほう、するってえと改訂新版→完全版の違いは、京極夏彦的なものであると? そんなわけで、どっちもあんまり変わりないなら、図書館で借りるかーということで、改訂新版の方を予約していたのです(というか完全版はまだ図書館に入ってない)。んで、

予約本到着。立ち読みの一日前ざます。で、SFマガジンのいんたぶーの中で、完全版はかなりいじり回したみたいな発言が。どっちやねん!? てことで、

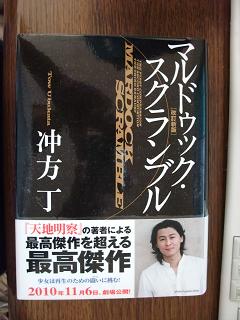

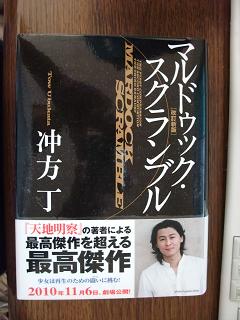

思わず買っちゃった。いや、前のバージョン持ってるけどさ。ところでこの帯、結構いい感じですよ?

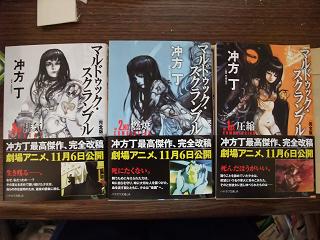

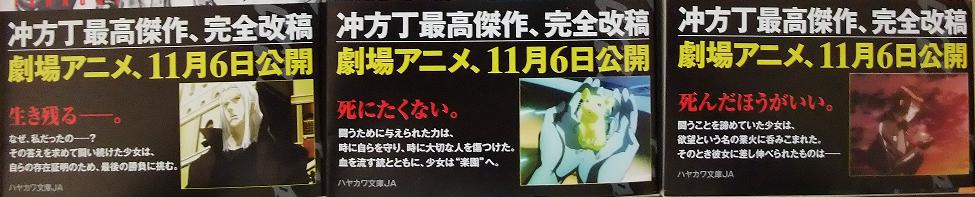

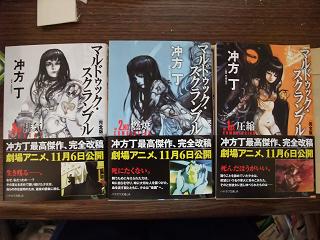

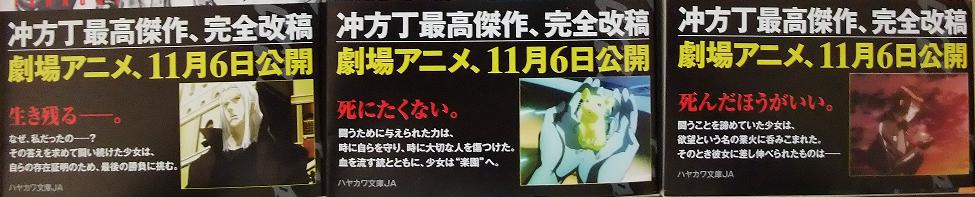

右から1巻、2巻、3巻。主人公の気持ちの移り変わりが「死んだほうがいい。」→「死にたくない。」→「生き残る――。」とはっきり分かって面白いざます。あ、映画の方ですが、文芸部の卒業生の方(元将棋部)が観に行かれたようで。悪くないけど、お勧めするほどではなかったとか。てか「圧縮、映画観てきました」と書かれて初めて、全部通しじゃなかったことに気づく。うはー。続き物ですか映画。

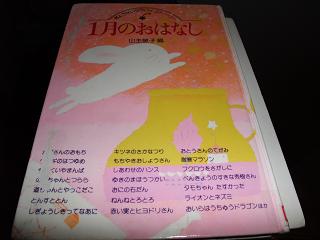

本といえば。前回は隣町でリサイクル図書の配布があったのでした。今回、近所の図書館でやっぱりリサイクル図書の配布があるというのでとっとと出かける。ただ、この告知が問題ありな感じで。地域の文化祭だかの一環として組み込まれていたのですが、図書館のサイト等にも日付は書いてあるものの、場所、時間のお知らせがない、という。いや待ってそれ重要ですから。文化祭のポスターとかにも時間の告知がない。うがー。結局、調べまくってようやく文化祭のパンフレットみたいなやつのPDF版に辿り着いてそれで判明。10:00スタートだ。行きましたともさ。隣町図書館よりも規模が小さいとこなので、冊数的にはあまり期待できません。さらに告知の不徹底もあってか、15分前時点で並んでる人が20人くらい。あんまし人数も増えないままスタート。よしよし。会議室みたいなとこで行われていて、入った途端、「冊数少なっ!」てな感じ。ただ種別に大雑把に区分が入っていて、迷わず「児童書」のコーナーへ。隣町図書館では甥っ子のために絵本のひとつも獲ってやろうと思ってましたが、そもそも出てなかったのでした。そんで今回は、

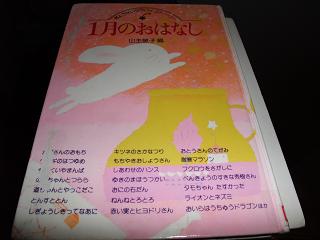

↑リベンジ戦利品。児童書のとこに12冊並んでるのを見て、即座に丸々取り上げました。中を見れば、1日1話ずつ、4ページ程度の童話(グリムとかも含む)や創作童話などが掲載されております。その月のイベントなどにからんだ話(お正月とか)もあり。まあ絵本というよりも読み聞かせ用の本ですね。絵、少ないし。で、どっかのお子様が「ねー、とーますないよー、とーますー、とーますないよー」と延々叫んでたりする中、他に何かないものかと物色。ふと出口にある受付のところを見ると、「本10冊、雑誌15冊まで」と書いてある。えーと、この腕に抱かれし12ヶ月分の本はいったい……。うーあー、誰か一緒に連れてくればよかった、と悔やむがもう遅し。昼の2時以降には冊数制限がなくなるようですが、それするためには4時間ほどここにいなくてはなりますまいて。考えた挙げ句、11月と12月のを放棄。元の場所に戻すと、そばにいたおばさんがさっとかすめ取って行きました。ふひゅー。と、とりあえず10冊あればよかろうて、と思うことにする。あんましどかんと送っても迷惑かもしれませんし、とすっぱい葡萄な納得をしてみんとす。無理。10冊をビニール袋に入れてもらって撤退した次第。昭和50年代とかの本で、1冊1300円。まあ、古本で買ったら1冊300円くらいかなあ、この手のは。だとしても3000円分か。ただでもらったわけだし、よしとしますか。

こないだ弟の誕生日だったのです。去年はすんげー朝っぱらから電話掛けて、「やーやー誕生日おめでとう」といって切るという、それ何ていうイタ電みたいなことやってましたが、さすがに今年は自重。弟一家がやってるブログにコメントを(やっぱり)朝から残すにとどめる。夜、母が弟一家に電話を掛けたところ、嫁が出て、母子で帰りを待ってるとこだという。「すんごい楽しみにしてるんですよー」と甥っ子について語る。ほうほう。「お父さんまだかなー」とかいってるらしい。つーか、買ってきてあるケーキを食べたくて仕方がないんじゃねそれ?

こないだ晩御飯食べながらテレビを観ていたのですが、ベッキーとかお笑い芸人などが出てきて、アラサーアラフォーが泣いて懐かしがる曲イントロみたいなのをやってました。課題みたいな感じで与えられたCDを取り出すとこくらいまでしか観なかったのですけどね。で、後々考えてみるに、懐かしい曲とか好きな曲とか、別に曲じゃなくてもいいですけど、人によってズレがあるよねえと。例えば音楽についていえば、SMAPならSMAPのある曲にハマった、それが2010年発表の曲という場合、そのとき中学生だった、そのとき高校生だった、そのとき大学生だった、そのとき社会人だった、そのとき主婦だった、等々。それが過去になった際、2010年の曲にハマった年代というのは、どれになるんですかね? 中学生と社会人では相当な年齢差、10歳越える場合もあるでしょう。世代で区切られてもなあという気がします。アラサーアラフォーとかいわず、2000年前後の曲とかいった方がすっきりすんじゃね? なんてことをいいつつ、別のことも疑問に。「アラサーアラフォー」といった場合、それっておおよそ30代ってこと? ……いや待て待て自分。アラサーアラフォーなら30代とは限りませんぞなもし。20代ギリギリとか40ちょいとかも入るし、何より35歳前後は含みません、よね? アラサーが30前後、アラフォーが40前後だし。その世代が懐かしがるといいつつ、真ん中を含まないというのはどういう区分だそりゃ。

さて、「ゴッドイーター・バースト」の話。売上も順調なようで、個人的には嬉しいですな。ユーザーに対する態度が真摯なスタッフには報われてほしいと思うし。逆のパターンだった、「ロード・オブ・アルカナ」の3週累計売上に初週売上でダブルスコア越えました。初週ってことは最初の3日分ってことで。ちなみにDL版の評価数でもLOAの3倍くらいの数がすでに入ってます。それはそれとしまして、体験版と合わせて80時間くらいで難易度10を突破、2度目のエンディングを見ました。さすがにこれだけやると、長所短所もそこそこ見えてきます。

やはり、前作の無印GEからのスタートだったので、モンハンのようにシリーズを重ねてないというのが弱みかなと。それはモンスターの数であったり、マップの数であったり、武器防具の数であったり。特に武器防具の数は、バーストで増やしたとはいえ、MHP2Gをやった身としては物足りません。例えばキリンというモンスターがいたとして(モンハンにはいるわけですが)、キリンの素材からどれだけのものが作れるかといったとき。モンハンは複数の系統の武器が作成できます。弓であったり双剣であったりとか。さらにモンハンは防具がガンナーと剣士に別個存在しており、それぞれの防具が5つの部位によって成立しています。これに対して、GEBの場合は、特定のモンスターからできる武器はおおよそ1系統。衣服に関してはモンスターの素材からは作成できません。衣服については、モンハンの防具と異なり、スキルがつかない、完全にプレイヤーの好みで選択できるという要素であるため、なるだけ拾える素材で簡単に作れるようになっているのですが、いかんせん、その数が水増しされてます。水増し、というと言葉は悪いですが、同じものの色違いが別ものとして扱われ、例えばスラックスなどといったものが5種類とかあります。部位はトップスとボトムスしかないので、コーディネートは上下の合わせのみ、モンハンのようにスキルによって外見は好みでも使えないなんてことはありませんが、腕だけ変えるといったマネはできません。仮にシリーズ化されるとすれば、この辺りはモンスター数も含めて増えていくであろう点ですな。

武器のアクションに関して。このゲームは神機という剣と銃と盾が合わさって変形するものを使います。このそれぞれに3系統あります。剣がショート、ロング、バスター。十がスナイパー、アサルト、ブラスト。盾がバックラー、シールド、タワーシールドです。これらを組み合わせて装備することになります。

剣の場合、3系統のどれかでアクション及び連続攻撃の最大数、攻撃力が異なります。ショートは攻撃力はないけどコンボ数が最大5で多く、攻撃モーションも速い。バスターが逆でコンボ数は最大2、ロングがその中間。また剣では独自のアクションがあり、ショートは攻撃の最中だろうとステップ、ジャンプを使用できます。ロングはコンボ中に銃に半分変形させた状態から発砲ができ、バスターは溜め攻撃ができます。剣には切断ダメージ、破砕ダメージ、貫通ダメージ、属性ダメージがあり、モンスターの部位によって通りやすさが決まっています。切断は通りやすいが、破砕は通りにくいとか、逆に破砕だとあっさり部位破壊できるとか。属性は火とか氷とか。一般にショートの方が貫通が多く、バスターになると破砕ダメージが多くなっていきます。

銃の場合、スナイパー<アサルト<ブラストの順でノックバックが大きくなります。大口径になり、反動が来るんですな。また弾丸の種類によって消費OPが少なくなります。スナイパーだとレーザー系、アサルトだと実弾系、ブラストは爆発系と放射系。

盾は、バックラー、シールド、タワーシールドの順で防御力が高くなり、バックラーだと展開防御してもダメージを防ぎきることはできません。ただしバックラーの方が展開速度が速いので、とっさの防御が可能になります。タワーだとがっちりガードするイメージで。

主人公等の新型神機使いは、銃も剣も行ける遠近両用です(旧型機は剣か銃のどっちか)。なので、これを臨機応変に変形させて戦うのですが、同時にこれは縛りがさほどない、ということでもあります。例えばモンハンだとガンナー用武器を選択すれば、そのクエストではガンナー用武器しか使えません。接近戦用の武器を選択すれば、距離を取っての攻撃は無理です。不便ではありますが、だからこそ工夫してやっていくことができました。GEBの場合、武器が結局近づいて剣、離れて銃というパターンとなり、攻撃モーションの違う剣であってもやることはあんまし変わりありません。モンハンのときのような武器系統が変わるとまったく戦術が変わってしまって別ゲームみたいというようなこともなし。そりゃバスターとショートでは少しは違いますけどね。それを考えに入れたとしても剣は3系統しかないわけで。MHP2Gの接近戦8系統にはどうしてもかないませんね。また盾3系統といっても、これが防具なんで、硬い盾=キャラの防御力が高い、となり、単純に防御力がほしいならタワーを持ってるだけでもよかったり。そりゃガードすればもっといいわけですが。元々私はガードをほとんどしないので、スキルとかを重視して、その中で一番硬いやつって感じ。つまり、ガードを考えなければ展開速度の違いは問題ではなく、実質盾の系統はないも同然。

それから素材の名称が分かりにくい。これは、モンスターであるアラガミの種類にも関わってくることなんですが、まず亜種が多い。例えばザコであるオウガテイルは、オウガテイル、オウガテイル堕天、ヴァジュラテイルがいます。堕天種はモンハンの亜種にあたるもので属性が違ってたり結合破壊できる場所が違ってたりします。そりゃいいんですが、上位種であるヴァジュラテイルにはさらに火属性と雷属性と氷属性があり、さらに獲得できる素材が異なります。同様にシユウというボスモンスターには、シユウ、シユウ堕天、セクメト、ヘラがいます。ヘラはコラボ用の特殊モンスターなんでおいとくとして、他のは、難易度によってそもそも獲得できる素材が違います。難易度によっては出てこない敵もいますが。シユウを例に挙げると、

難易度3まで

・鳥神爪

・鳥神面

・鳥神腱

・鳥神翼

・鳥神翼節

難易度4〜

・鳥神大翼

・鳥神大爪(堕天も)

・鳥神大剣(堕天も)

・鳥神大腱(堕天も)

・鳥神大翼節(堕天も)

難易度7〜

・鳥神真面(堕天も)

・鳥神空腱(堕天、セクメトも)

・鳥神空翼

・鳥神空翼節(堕天、セクメトも)

堕天から獲れるものとしては、難易度5〜の堕鳥面、堕鳥翼、堕鳥砲、難易度7〜の堕鳥雷骨、堕鳥雷翼。セクメトから獲れるものとしては難易度7〜の禁鳥爪、禁鳥骨、禁鳥冠、禁鳥剣、禁鳥翼、難易度9〜の炎鳥爪、炎鳥骨、炎鳥冠、炎鳥翼、炎鳥翼節。ということを踏まえて、合成素材として必要なものが提示され、どこに何を狩りに行けばいいのか分かりにくい。しかも上位素材→下位素材、下位素材→上位素材のコンバートができるゲームなので(翼節を割ればいくつかの翼になるし、その逆も可)ややこしさ倍増。鳥神空翼がほしいなら、難易度7〜に行けばいいとして、鳥神空翼そのものが獲れるのはシユウですけど、鳥神空翼節はどれからでも獲得できるので、実際はどれでもOKだったり。しかもこのシユウ、まだいい方。「鳥」がつけばシユウだなと分かるし。虎型のヴァジュラ系だと、ヴァジュラ、プリティヴィ・マータ、ディアウス・ピターです。ヴァジュラだと「獣神」「神獣」などがつくのでまあいいのですが(獣神大骨とか神獣雷牙とか)。だったら獣かと思いきや、マータは「女王」「女帝」、ピターは「帝王」「神帝」です。戦車のクアドリガ系だと「戦王」「戦神」、堕天種で「堕王」「氷王」、上位種で「禁王」「覇王」となり、サリエル系は「女神」→「魔女」→「魔神」となります。クアドリガ系の素材のみで作られるときにはまだ分かりやすいんですけど、強化パーツや制御ユニット等素材がバラけるときにはどれがどれやら。例えば制御ユニットのベルセルクの素材は「神帝翼×6 帝王黒毛×7 神帝爪×3 神帝冠×1 帝王頭×2」であり、これだとディアウス・ピターだなとなりますが、同じ制御ユニットのゴッドイーターだと「神帝翼×7 覇王鎧×6 魔神冠×1 雷騎大鎧×7 幻影竜鎧×5」で、すべて獲得できるモンスターが違います。「ま、魔神って何だっけ?」とか、雷騎はボルグ・カムラン堕天種の雷属性だけど、どのレベルのだっけ? とかとか。

モンハンだとこれをどう処理してたかってえと、ザコはともかくとしてボスモンスターに関しては基本は異名を徹底、レベルごとに素材にかける名前を固定という手法。リオレウスだと「火竜」ですが、亜種だと「蒼火竜」となり、希少種は「銀火竜」です。これらを下位なら「鱗」に、上位なら「上鱗」に、G級なら「厚鱗」にかぶせる。なので、「黒鎧竜の重殻」といわれれば、「鎧竜」=グラビモス、「黒」=亜種、「重」=G級、「殻」=素材の種類となり、G級で黒グラビモスが出てくるのに行けばOK。異名自体もクエスト名に盛り込まれたりしてます。「紫の毒怪鳥」だと「毒怪鳥」=ゲリョス、「紫」=亜種。「雪獅子、二重の咆吼」なら「雪獅子」=ドドブランゴというのが覚えられます。ここら辺の分かりやすさがGEBにはまだないかと。

あと、展開がスピーディーだし、ミッションの回転も速いのでさくさくやりますけど、後半はモンスター数の少なさ→複数モンスター同時狩猟が大半になり、マップの少なさもあって似たような感じに。元々繰り返しプレイが前提ですから、やってるうちにちょっと飽きてくるかも。それでも現在体験版含めて100時間ほどやってますがね。なので値段と熱中度を考えるなら、十分元が取れる気がします。ただし、MHP2Gを2年間延々やったような感じではハマれないかな。

こっからはいい点、と申しますか、体験版の感想のとこで書いたのとほとんど変わらないですね、長所。戦闘をやってて楽しい。NPCの同行者が頼りになって、ひとりプレイでも楽しめる。またNPCに指示も出せるので、ある程度作戦っぽいこともできますな。単にくっついてくる、とかモンスター連れてくるとかだけの人形じゃない感じで。また、NPCのAIにもそれぞれ個性があり、自分の戦闘スタイルから同行にふさわしいタイプを連れて行ったり、単純に好みで連れて行ったり。例としてあげれば、同じ部隊に所属するサクヤさんと防衛班にいるカノン、どっちも旧型ガンナーで衛生兵のクラスですが、戦い方がまるっきり違います。サクヤさんは後方からビーム系弾丸で援護射撃、また回復弾の使い方もNPCではおそらく随一、即死で吹っ飛ばされてる最中に回復弾当てて復活させる(体力0のまま地面に落ちたら戦闘不能)とかフツーにやってくれます。一方のカノンは放射系あるいは爆発系の弾丸を使うのですが、この系統って射程が短いのでガンナーなのにかなりモンスターに近づいては吹っ飛ばされる上、味方を巻き込みます。さらに衛生兵なのになかなか回復弾を使ってくれません。

あー、NPCがらみでは物足りない点もありました。まず、NPCはアイテムで回復とかもするんですが、そのアイテムはどうも有限。さらにNPCはスキルを持っているようですが、アイテムもスキルもそもそもNPCのステータスも確認できません。スキルに関しては、例えば後半出てくる新型使いは、ハンマー型の剣を使いますが、敵を麻痺らることから、おそらくホールドのスキルがついてるかと。NPCの指示への物足りなさもからんで、アイテムなどの所有個数が把握できるなら、「アイテム使うな」あるいは「アイテム節約」とかの指示も楽しそうというか前半節約させるとかもできるわけで。他にほしい指示としては「結合破壊優先」とか「ダメージ優先」でしょうか。こっちが結合破壊を狙って攻撃してても別のとこばっかり攻撃してそのまま倒しちゃうとかあるし。逆に結合破壊はどうでもいいのでとっとと倒したいというときもあります。あるいはわりと切実なのが「命だいじに」がほしいということ。回復弾が飛んでくるのがだいたい体力の1/4切ったくらいですかね。でも半分とかでも一撃死が来るときがあるんで、怖いときにはつい自分でアイテム使って回復しちゃうんですよねえ。こまめに回復弾してくれた方がいい局面もありますわい。あと、回復に関して、旧型剣士はリンクエイド以外で他者の回復ができないのもどうにかならんかのう。ガンナーだと回復弾が撃てるんですが。

ついNPCがらみの要望を書いちゃいましたが。他にいい点、というか珍しい点がバレットエディットでしょうか。このゲーム、銃で撃つ弾丸を自分でデザインできます。属性、太さ、射程、軌道などが設定できるんですけど、面白いのは、子接続ができるってこと。ビームが途中で枝分かれして、敵の周囲を回転するとかも可能ですし、敵に向かって上昇していき、敵の脳天へ急降下とか。モンスターのうちサリエルが使う三段ホーミングレーザーもできます。どういうやつかってえと、ビームが来る、途中で軌道をいきなりホーミング、避けたと思ったらそれがまたホーミング、という(軌道がかっくんかっくん曲がる)。あまりガンナー活動をしてないので、私の場合は遠距離から確実に当たるようなものを属性別に作っています。売店でも売ってる射撃後、敵に向かってホーミングするビームを改良しました。デザイン的には、

1火属性M−制御:生存時間が短く敵の方を向く弾

2 L(1の発生から0.2秒)火属性Mレーザー:高性能な全方向ホーミング弾

という感じ。レーザーは子接続ができないので1は実弾。射撃した直後(0.2秒後)銃の筒先ちょいのとこに溜まったビームが敵に向かって飛んでき、敵が避けてもかなりの精度でぐうんと追いかけてきます。強いものはそれだけ消費するOP量がでかくなるし、あまりたくさん接続できないという制限もありますんで、無制限にできるわけではありません。でも、自分の発想次第でいろいろできて楽しそうですな。

モンスターに関しては、わりと細かいとこに感心。例えば、ザイゴートという浮遊する単眼のオタマジャクシみたいなザコなアラガミがいるんですが、こいつの動きがわりとよろしい。感知範囲が広く、すぐにこっちを見つけて仲間を呼び寄せつつ迫ってくるというのが動きの基本。どこに感心したかってえと、まず、こちらを認識してるときにはこいつ、移動速度が上がります、そりゃかまわん。で、直角の角を曲がるとき。通常だと、ふわふわ来て、真ん中でゆるゆる向きを変えて、移動します。こっちを認識してるとき、こいつ、通路の真ん中をやや通り過ぎます。行き過ぎた後、空中で戻りながら方向転換をします。無駄な動きですが、これがミョーに生き物っぽい。また、ダメージを食らってダウンした際、このザイゴートは眼を閉じます。で、失神から回復していくに連れ、徐々にまぶたが開き、回復すると浮かび上がるより前に眼をぎょろぎょろと動かし、周囲を確認してからふわりと浮かびます。うわー、かっこええ。これもまた無駄な動きですよね。そこがいい。他にも今回から出てきたらしいハンニバルというアラガミ。こいつ、長い尻尾でモンハンのナルガクルガみたいな動きをするしなやかなやつですが、ミョーに人間臭い。うわっ、と思ったのは突進。通常四足歩行するハンニバルが後足で立ち、中腰になり、長い両手を両腰の横で軽く開いて、前傾姿勢のまま突撃してきます。正面から見るとこれ、「ドラゴンボール」とかでダッシュしてくる感じなんすわー。またダメージを重ねるとこのハンニバル、右手の甲で口の辺りを拭う動作をします。し、しびれるー。とか思ったり。

いろいろまだ不満な部分は抱えてるにしろ、前途有望な感じのゲームですよこれ。続編を同じ会社が作るのなら、多分買うと思います。

買うといえば、散々迷いましたが、

結局「カルネージハートエクサ」も「ファントムブレイブポータブル」もDL版を購入しました。リストの5にGEBが入ってますな。ちなみに1は「戦場のヴァルキュリア3体験版」です。それにしても、圧縮したんで字が見えにくいですが、CHEが11/6、PBPは11/10購入。ま、迷いましたさマジで。なので、まだPBPは未プレイ。CHEはちょびちょびやってます。カルネージるのはPS以来なんで久々。いやさ、「カルネージハートポータブル」持ってますよ。プレイしてませんが。まあいいや。感想感想。

そもそもこのシリーズ、戦闘用ロボットのプログラミングをするというのが骨子。プログラミングなんで、基本、ロボの操縦はできません。しかし、今作では操縦も可能というのがウリのひとつ。ただし、操縦するためのプログラムを組まねばなりませんがね! シナリオモードという名のチュートリアルを読みつつやってますが、面白いなあこれ。まだ序盤で、操縦のためのプログラムの基本をやってますともさ。具体的に、操縦のためのプログラムってどんな感じかと申しますと。このゲーム、スクリーンショットがフツーにできるので撮影してきます。

これが今使えるチップです。それぞれのチップを内容変更するのも簡単、というか最後に変更した分がそのまま残ってるのですねえこれ。たとえば左下のチップは、「左前方に20メートル進む」という動きで、その右は「反時計回りに30度旋回」ですし、上段左から2つ目は、「14秒だけ思考をストップさせる」です。これらのプログラムを組み合わせて、

こんな感じで組んでいきます。スクリーンショットの範囲が狭いので全体が見えませんが。左上に見える黄色いチップが「ボタンを認識開始」で、下に流れて、赤いチップがボタン判定これを「指定のボタンが押された」だと赤ルート、該当しないなら青に進みます。ボタン判定で使えるのは右×4、左×4にLRの10個。これが、押された、離れた、押されている、離れているなどに加えて、該当のボタンがひとつでも、とかもあり。その下の赤チップがRボタンを押したらになってるので、ここまでの判定だと、○ボタンが押されたら近距離攻撃→RETURNチップでプログラムが振り出しへ戻る。○ボタンが押されなかった→Rボタンが押されたら時計回りに30度旋回してスタートへ。この後にも旋回プログラムが続き、さらに十字キーを押したら移動というのも作ってます。

まさにこれって、パソのプログラムのフローチャート作ってる感覚。もちろん走らせてみるとまともに動かないとかいうのもあります。テストをした場合、右上に表示されてる全体図でプログラムがどこまで進んでるか光って教えてくれるので、間違いの箇所の特定もやりやすいですな。

ロボに組み込むCPUの種類で、このチップのおける数が決まります。さらに種類によって処理速度が異なっていたりもします。たいていは一瞬で走るわけですが、長いプログラムになればそういうわけにもいかないでしょうがね。またチップを置ける数がCPUごとに決まっているので、無駄なプログラムを組むスペースが次第になくなってきます。スタートに戻るRETURNって、壁に向かっての矢印でもいいですし、いちいちプログラムの分岐後につけてもかまいません。でもそうするとスペースが埋まるので、上の写真だと真ん中にRETURN置いて、そこに5つのチップから矢印を引いてますね。4つ分のRETURNが省略されてます。あるいは、赤チップつなげたラインをひとつ右の列に持って来て、青チップの列を左の壁際に持ってきて壁に向かって←つなげればRETURNチップもいらんわな。他に分岐があったんでこんな形になってますが。んー、右上の全体図観ると、真ん中に赤チップが横3つ並んだ部分がありますが、それ。斜めに移動するパターンを盛り込んでいます。チップ的には「上ボタンを押している」→「Lを押している」→左前方へ、「上ボタンを押してる」→「Rを押している」→右前方へ、「上ボタンを押してる」→「Lボタンを押していない」→「Rボタンを押していない」→単なる前移動という流れ。その下にある3列チップは同様のを後方移動について盛り込んでるもの。まだいまのうちはプログラムがシンプルなんでいいですが、そのうち増えてきますな。全部の動作を載せることもできなくなってきます。なのでどこを削って、どこを盛り込むかというのもプログラムの魅せどころとなります。ロボは3機で1チームなんで、どう役割分担するか、また相手に合わせてプログラムを組み替えたりってのも出てくるでしょうしねえ。

で、メーカーの方にサーバがありまして、そこに自分で作ったロボチームのデータをアップロードできます。同様に他の人が作ったものを自由にダウンロードしてくることも可能です。めちゃくちゃグラフィックがすごいわけでも、音楽がすごいわけでもありませんが、うん、やればやるほど深みが出てくる感じのゲームでいいですねえこれ。

ところで、毎度楽しみにっしているゲームアーカイブスの配信。今回更新で驚いたのはコーエー参戦とその内容。コーエーはテクモとくっついてまして、テクモは以前アーカイブスを出してます。「刻命館」とか諸々。参戦メーカーが増えるということは、いろんなゲームがまた出てくる可能性が増えるってことで楽しみではあるんですが、今回の内容は、

さすがに正気を疑いました。ゲームアーカイブスはPSあるいはPCエンジンなどの10年も昔のゲームをそのままエミュレートしてるやつです。なので、そもそも古いゲームなんですね。その古いゲームの中でも全国版……。あー、何故わざわざ「全国版」という名称なのかってえと、最初期の「信長の野望」は16ヶ国でしたか、中部地方近辺のみだったから。まあ遊べるといえば遊べるのでしょうけど、問題はそのコーエー価格。アーカイブスは多くのソフトが600円、安いので300円、PCエンジンだと800円。価格崩壊させたのがスクエニでFFに強気の1500円とかつけだし、アトラスはメガテンに1000円つけてます。その同額の1000円を「全国版」で。さらにいうなら、

もっとずーっと後発の「信長」、それもアーカイブスじゃなくてPSPに移植されたやつがDL販売されており、その価格が1200円。同じものUMDで買うと1500円くらい。ぶっちゃけ今回の配信は「PSP移植のDL版をお得に魅せる罠」とかいわれてますし。ま、まあコーエーの強気すぎるというか常軌を逸した価格設定は今に始まったことじゃないですしね。ファミコンの頃、信長14000円くらいで販売したし。本体とほぼ同額だし。そうしたことを考えるに、1000円は安いのかも(当社比)。買いませんが。

で、11日にはリメイク版の「タクティクスオウガ」とクレイトス先生の新作が発売されるわけですが。前者は迷わず様子見。だってスクエニだし。問題はクレイトス先生。前に体験版やったときにはわりと褒めてますが、どうもこれまでとは違う感触もありました。というのも、「1」をやったときにはバランスもいいし、アクション面白いしガンガンはまりました。きっかけは最初のボスのヒドラでした。「2」の体験版もハマりました。「2」の最初のボスであるコロ助はPS2でここまで!? という敵でした。PSP版では洋ゲーだったのもありますが、やっぱりアクションが楽しくて、最初のボスであるバジリスク戦もおお、すげーと単純に楽しみました。「3」の体験版ではグラフィックの凄さに圧倒され、「3」本編でもグラフィックと最初のボスであるポセイドン戦が大変楽しかった。そして今作。どうも、体験版やってて楽しいのは楽しいんですが、わくわく感がだいぶ薄まってる気がしたのです。安定して楽しめるというのは、ひとつ間違うとマンネリになるわけで、大変危ういバランスの上にあるような。最初のボスであるスキュラを何度か見ても、ミノタウロスとやっても、昔ほどの高揚感がありませんでした。最初のシーンは「1」の最初とイメージがダブりますし、ミノタウロスもいつもの倒し方でした。うーん、どうだろう、クレイトス先生。特典についても北米版と多分同時発売なんでしょうが、内容が違いすぎます。北米特典はほしいけど、日本の特典はいまいち。発売前日になってまだ迷ってるので、もしかしたら発売されてもしばらく迷ってるかもしれません。

さて、読んでたのが一段落しまして、次に何を読もうかと考え、まず手近に転がってた恩田陸『ネクロポリス』を片づける。んー、雰囲気は好きなんですけど、終盤わりとあっさりめ。てか、単行本で読んだときと感想同じ感じで。まあ、こうした単行本で読んだ→文庫発売で購入→そのまま積みというパターンはわりとありますなあ。京極夏彦も『豆腐小僧』は単行本でまず読んだのですが、今回文庫でも読んでみて、こんな話だったっけ? とか思ったり。んー、次どうすべ? ルートとしては、川端裕人の『リスクテイカー』を何度目かの再読終了させたので、そのまま川端積ん読本へ行くパターン、あるいは経済つながりで池上永一の『シャングリ・ラ』へ流れるパターンなどか。とにかく積ん読分の物理的な厚みを減らしたいところ。そう考えると、ダン・シモンズの『イリアム(上・下)』→『オリュンポス(1)(2)』というのがなかなか分厚い。しかもそろそろ完結の3巻目が出る頃なのでタイミングはいい。ただ問題は、シモンズを読むとうっかり『ハイペリオン』ルートに入り、『ハイペリオン(上・下)』→『ハイペリオンの没落(上・下)』→『エンディミオン(上・下)』→『エンディミオンの覚醒(上・下)』に入りそうででんじゃらす。実際問題として、積ん読本の分類中もっとも厚みを誇っているのは新訳ムアコックだったりするんですが。エルリック、コルム、エレコーゼ、軍犬、ホークムーン。ただこっちだと気合いを入れて延々読み干すつもりでないとねえ。そんなことを考えていたら、始末屋ジャックの溜まってる分を片づける気になる。うっかりFPWの他ルートに入らないように慎重に『マンハッタンの戦慄(上・下)』『神と悪魔の遺産(上・下)』『異界への扉』『悪夢の秘薬(上・下)』を本棚から持ってくる。これらはすでに読了分なんですがね。これに合わせて未読分が『始末屋ジャック 見えない敵(上・下)』『始末屋ジャック 幽霊屋敷の秘密(上・下)』『始末屋ジャック 深淵からの脅威(上・下)』『始末屋ジャック 凶悪の交錯(上・下)』の8冊。最後のが出てもう1年になるんで、そろそろまた出るんじゃないかなあと期待。FPWはノリだすと一気に読めるのでとりあえず読んでみようか。

今回のネタはこのくらいかなあと思いつつ締めようとしたら、モンハン公式サイトにてPV最新版発表。見る。

……!! 残り時間とか気にせず見てて、リオレイア狩猟が終わったところで、あー終わりかーと思ったらいきなりWARNINGの表示。ここここれってもしかしたら……い。び。る。じょーだーっ!! こっからモンスターの逆襲みたいな内容になっていき、さらに黄色っぽいナルガクルガがフツーに登場。まだやっぱり亜種が隠してありましたか。と、砂上船!? これはもしかして、と思ったらやっぱりジエン・モーラン登場。うわー、すげーっ。ポータブルでやれるんざますか? 元々すげー楽しみだったのがさらに楽しみに。

ネットは検索かけたり情報仕入れたりするのに便利ですが、こーゆーのが出るとやりきれんなあというか、びっくりするというか。ネットで自殺実況した話。自殺予告→首吊り自殺実況→ネット通報→警官が駆けつけるという流れ。たしかにネットだと嘘だったりということもありますし、情報に対する真贋も見極めなければならない面もありますが、それにしても、ひどい。ずいぶん前に無差別殺人とか「大きなことをやってみたかった」といって人刺したりのニュース観てて思ったような感情。多分、ニュース等でも取り上げられるだろうなあ、この事件。

購入した本:

齋藤幸一/F.E.A.R.『蒼穹のエンゲージ』、冲方丁『マルドゥック・スクランブル The 1st Compression −圧縮 〔完全版〕』『マルドゥック・スクランブル The 2nd Combustion −燃焼 〔完全版〕』『マルドゥック・スクランブル The 3rd Exhaust −排気 〔完全版〕』、月村了衛『機忍兵零牙』、一肇『くくるくる』、兎月竜之介『ニーナとうさぎと魔法の戦車』

読了した本:

伊集院光『のはなし』『のはなしに』『のはなしさん』、齋藤幸一/F.E.A.R.『蒼穹のエンゲージ』、京極夏彦『豆腐小僧双六道中 ふりだし』、川端裕人『リスクテイカー』、恩田陸『ネクロポリス(上・下)』、F.ポール・ウィルスン『マンハッタンの戦慄(上・下)』『神と悪魔の遺産(上)』

キ/クニヤに寄ったので、SFマガジンの最新号を立ち読み。今月号は冲方丁の特集ですな。1ヶ月くらい前に『マルドゥック・スクランブル』の単行本(改訂新版)と文庫本(完全版)はどう違うのだろうかというような話を書きました。その後、書いてませんでしたが、文庫版の解説を読み、改訂新版のバージョンを文庫の形体に合わせていじったのが完全版だというようなことがあったのです。ほうほう、するってえと改訂新版→完全版の違いは、京極夏彦的なものであると? そんなわけで、どっちもあんまり変わりないなら、図書館で借りるかーということで、改訂新版の方を予約していたのです(というか完全版はまだ図書館に入ってない)。んで、

予約本到着。立ち読みの一日前ざます。で、SFマガジンのいんたぶーの中で、完全版はかなりいじり回したみたいな発言が。どっちやねん!? てことで、

思わず買っちゃった。いや、前のバージョン持ってるけどさ。ところでこの帯、結構いい感じですよ?

右から1巻、2巻、3巻。主人公の気持ちの移り変わりが「死んだほうがいい。」→「死にたくない。」→「生き残る――。」とはっきり分かって面白いざます。あ、映画の方ですが、文芸部の卒業生の方(元将棋部)が観に行かれたようで。悪くないけど、お勧めするほどではなかったとか。てか「圧縮、映画観てきました」と書かれて初めて、全部通しじゃなかったことに気づく。うはー。続き物ですか映画。

本といえば。前回は隣町でリサイクル図書の配布があったのでした。今回、近所の図書館でやっぱりリサイクル図書の配布があるというのでとっとと出かける。ただ、この告知が問題ありな感じで。地域の文化祭だかの一環として組み込まれていたのですが、図書館のサイト等にも日付は書いてあるものの、場所、時間のお知らせがない、という。いや待ってそれ重要ですから。文化祭のポスターとかにも時間の告知がない。うがー。結局、調べまくってようやく文化祭のパンフレットみたいなやつのPDF版に辿り着いてそれで判明。10:00スタートだ。行きましたともさ。隣町図書館よりも規模が小さいとこなので、冊数的にはあまり期待できません。さらに告知の不徹底もあってか、15分前時点で並んでる人が20人くらい。あんまし人数も増えないままスタート。よしよし。会議室みたいなとこで行われていて、入った途端、「冊数少なっ!」てな感じ。ただ種別に大雑把に区分が入っていて、迷わず「児童書」のコーナーへ。隣町図書館では甥っ子のために絵本のひとつも獲ってやろうと思ってましたが、そもそも出てなかったのでした。そんで今回は、

↑リベンジ戦利品。児童書のとこに12冊並んでるのを見て、即座に丸々取り上げました。中を見れば、1日1話ずつ、4ページ程度の童話(グリムとかも含む)や創作童話などが掲載されております。その月のイベントなどにからんだ話(お正月とか)もあり。まあ絵本というよりも読み聞かせ用の本ですね。絵、少ないし。で、どっかのお子様が「ねー、とーますないよー、とーますー、とーますないよー」と延々叫んでたりする中、他に何かないものかと物色。ふと出口にある受付のところを見ると、「本10冊、雑誌15冊まで」と書いてある。えーと、この腕に抱かれし12ヶ月分の本はいったい……。うーあー、誰か一緒に連れてくればよかった、と悔やむがもう遅し。昼の2時以降には冊数制限がなくなるようですが、それするためには4時間ほどここにいなくてはなりますまいて。考えた挙げ句、11月と12月のを放棄。元の場所に戻すと、そばにいたおばさんがさっとかすめ取って行きました。ふひゅー。と、とりあえず10冊あればよかろうて、と思うことにする。あんましどかんと送っても迷惑かもしれませんし、とすっぱい葡萄な納得をしてみんとす。無理。10冊をビニール袋に入れてもらって撤退した次第。昭和50年代とかの本で、1冊1300円。まあ、古本で買ったら1冊300円くらいかなあ、この手のは。だとしても3000円分か。ただでもらったわけだし、よしとしますか。

こないだ弟の誕生日だったのです。去年はすんげー朝っぱらから電話掛けて、「やーやー誕生日おめでとう」といって切るという、それ何ていうイタ電みたいなことやってましたが、さすがに今年は自重。弟一家がやってるブログにコメントを(やっぱり)朝から残すにとどめる。夜、母が弟一家に電話を掛けたところ、嫁が出て、母子で帰りを待ってるとこだという。「すんごい楽しみにしてるんですよー」と甥っ子について語る。ほうほう。「お父さんまだかなー」とかいってるらしい。つーか、買ってきてあるケーキを食べたくて仕方がないんじゃねそれ?

こないだ晩御飯食べながらテレビを観ていたのですが、ベッキーとかお笑い芸人などが出てきて、アラサーアラフォーが泣いて懐かしがる曲イントロみたいなのをやってました。課題みたいな感じで与えられたCDを取り出すとこくらいまでしか観なかったのですけどね。で、後々考えてみるに、懐かしい曲とか好きな曲とか、別に曲じゃなくてもいいですけど、人によってズレがあるよねえと。例えば音楽についていえば、SMAPならSMAPのある曲にハマった、それが2010年発表の曲という場合、そのとき中学生だった、そのとき高校生だった、そのとき大学生だった、そのとき社会人だった、そのとき主婦だった、等々。それが過去になった際、2010年の曲にハマった年代というのは、どれになるんですかね? 中学生と社会人では相当な年齢差、10歳越える場合もあるでしょう。世代で区切られてもなあという気がします。アラサーアラフォーとかいわず、2000年前後の曲とかいった方がすっきりすんじゃね? なんてことをいいつつ、別のことも疑問に。「アラサーアラフォー」といった場合、それっておおよそ30代ってこと? ……いや待て待て自分。アラサーアラフォーなら30代とは限りませんぞなもし。20代ギリギリとか40ちょいとかも入るし、何より35歳前後は含みません、よね? アラサーが30前後、アラフォーが40前後だし。その世代が懐かしがるといいつつ、真ん中を含まないというのはどういう区分だそりゃ。

さて、「ゴッドイーター・バースト」の話。売上も順調なようで、個人的には嬉しいですな。ユーザーに対する態度が真摯なスタッフには報われてほしいと思うし。逆のパターンだった、「ロード・オブ・アルカナ」の3週累計売上に初週売上でダブルスコア越えました。初週ってことは最初の3日分ってことで。ちなみにDL版の評価数でもLOAの3倍くらいの数がすでに入ってます。それはそれとしまして、体験版と合わせて80時間くらいで難易度10を突破、2度目のエンディングを見ました。さすがにこれだけやると、長所短所もそこそこ見えてきます。

やはり、前作の無印GEからのスタートだったので、モンハンのようにシリーズを重ねてないというのが弱みかなと。それはモンスターの数であったり、マップの数であったり、武器防具の数であったり。特に武器防具の数は、バーストで増やしたとはいえ、MHP2Gをやった身としては物足りません。例えばキリンというモンスターがいたとして(モンハンにはいるわけですが)、キリンの素材からどれだけのものが作れるかといったとき。モンハンは複数の系統の武器が作成できます。弓であったり双剣であったりとか。さらにモンハンは防具がガンナーと剣士に別個存在しており、それぞれの防具が5つの部位によって成立しています。これに対して、GEBの場合は、特定のモンスターからできる武器はおおよそ1系統。衣服に関してはモンスターの素材からは作成できません。衣服については、モンハンの防具と異なり、スキルがつかない、完全にプレイヤーの好みで選択できるという要素であるため、なるだけ拾える素材で簡単に作れるようになっているのですが、いかんせん、その数が水増しされてます。水増し、というと言葉は悪いですが、同じものの色違いが別ものとして扱われ、例えばスラックスなどといったものが5種類とかあります。部位はトップスとボトムスしかないので、コーディネートは上下の合わせのみ、モンハンのようにスキルによって外見は好みでも使えないなんてことはありませんが、腕だけ変えるといったマネはできません。仮にシリーズ化されるとすれば、この辺りはモンスター数も含めて増えていくであろう点ですな。

武器のアクションに関して。このゲームは神機という剣と銃と盾が合わさって変形するものを使います。このそれぞれに3系統あります。剣がショート、ロング、バスター。十がスナイパー、アサルト、ブラスト。盾がバックラー、シールド、タワーシールドです。これらを組み合わせて装備することになります。

剣の場合、3系統のどれかでアクション及び連続攻撃の最大数、攻撃力が異なります。ショートは攻撃力はないけどコンボ数が最大5で多く、攻撃モーションも速い。バスターが逆でコンボ数は最大2、ロングがその中間。また剣では独自のアクションがあり、ショートは攻撃の最中だろうとステップ、ジャンプを使用できます。ロングはコンボ中に銃に半分変形させた状態から発砲ができ、バスターは溜め攻撃ができます。剣には切断ダメージ、破砕ダメージ、貫通ダメージ、属性ダメージがあり、モンスターの部位によって通りやすさが決まっています。切断は通りやすいが、破砕は通りにくいとか、逆に破砕だとあっさり部位破壊できるとか。属性は火とか氷とか。一般にショートの方が貫通が多く、バスターになると破砕ダメージが多くなっていきます。

銃の場合、スナイパー<アサルト<ブラストの順でノックバックが大きくなります。大口径になり、反動が来るんですな。また弾丸の種類によって消費OPが少なくなります。スナイパーだとレーザー系、アサルトだと実弾系、ブラストは爆発系と放射系。

盾は、バックラー、シールド、タワーシールドの順で防御力が高くなり、バックラーだと展開防御してもダメージを防ぎきることはできません。ただしバックラーの方が展開速度が速いので、とっさの防御が可能になります。タワーだとがっちりガードするイメージで。

主人公等の新型神機使いは、銃も剣も行ける遠近両用です(旧型機は剣か銃のどっちか)。なので、これを臨機応変に変形させて戦うのですが、同時にこれは縛りがさほどない、ということでもあります。例えばモンハンだとガンナー用武器を選択すれば、そのクエストではガンナー用武器しか使えません。接近戦用の武器を選択すれば、距離を取っての攻撃は無理です。不便ではありますが、だからこそ工夫してやっていくことができました。GEBの場合、武器が結局近づいて剣、離れて銃というパターンとなり、攻撃モーションの違う剣であってもやることはあんまし変わりありません。モンハンのときのような武器系統が変わるとまったく戦術が変わってしまって別ゲームみたいというようなこともなし。そりゃバスターとショートでは少しは違いますけどね。それを考えに入れたとしても剣は3系統しかないわけで。MHP2Gの接近戦8系統にはどうしてもかないませんね。また盾3系統といっても、これが防具なんで、硬い盾=キャラの防御力が高い、となり、単純に防御力がほしいならタワーを持ってるだけでもよかったり。そりゃガードすればもっといいわけですが。元々私はガードをほとんどしないので、スキルとかを重視して、その中で一番硬いやつって感じ。つまり、ガードを考えなければ展開速度の違いは問題ではなく、実質盾の系統はないも同然。

それから素材の名称が分かりにくい。これは、モンスターであるアラガミの種類にも関わってくることなんですが、まず亜種が多い。例えばザコであるオウガテイルは、オウガテイル、オウガテイル堕天、ヴァジュラテイルがいます。堕天種はモンハンの亜種にあたるもので属性が違ってたり結合破壊できる場所が違ってたりします。そりゃいいんですが、上位種であるヴァジュラテイルにはさらに火属性と雷属性と氷属性があり、さらに獲得できる素材が異なります。同様にシユウというボスモンスターには、シユウ、シユウ堕天、セクメト、ヘラがいます。ヘラはコラボ用の特殊モンスターなんでおいとくとして、他のは、難易度によってそもそも獲得できる素材が違います。難易度によっては出てこない敵もいますが。シユウを例に挙げると、

難易度3まで

・鳥神爪

・鳥神面

・鳥神腱

・鳥神翼

・鳥神翼節

難易度4〜

・鳥神大翼

・鳥神大爪(堕天も)

・鳥神大剣(堕天も)

・鳥神大腱(堕天も)

・鳥神大翼節(堕天も)

難易度7〜

・鳥神真面(堕天も)

・鳥神空腱(堕天、セクメトも)

・鳥神空翼

・鳥神空翼節(堕天、セクメトも)

堕天から獲れるものとしては、難易度5〜の堕鳥面、堕鳥翼、堕鳥砲、難易度7〜の堕鳥雷骨、堕鳥雷翼。セクメトから獲れるものとしては難易度7〜の禁鳥爪、禁鳥骨、禁鳥冠、禁鳥剣、禁鳥翼、難易度9〜の炎鳥爪、炎鳥骨、炎鳥冠、炎鳥翼、炎鳥翼節。ということを踏まえて、合成素材として必要なものが提示され、どこに何を狩りに行けばいいのか分かりにくい。しかも上位素材→下位素材、下位素材→上位素材のコンバートができるゲームなので(翼節を割ればいくつかの翼になるし、その逆も可)ややこしさ倍増。鳥神空翼がほしいなら、難易度7〜に行けばいいとして、鳥神空翼そのものが獲れるのはシユウですけど、鳥神空翼節はどれからでも獲得できるので、実際はどれでもOKだったり。しかもこのシユウ、まだいい方。「鳥」がつけばシユウだなと分かるし。虎型のヴァジュラ系だと、ヴァジュラ、プリティヴィ・マータ、ディアウス・ピターです。ヴァジュラだと「獣神」「神獣」などがつくのでまあいいのですが(獣神大骨とか神獣雷牙とか)。だったら獣かと思いきや、マータは「女王」「女帝」、ピターは「帝王」「神帝」です。戦車のクアドリガ系だと「戦王」「戦神」、堕天種で「堕王」「氷王」、上位種で「禁王」「覇王」となり、サリエル系は「女神」→「魔女」→「魔神」となります。クアドリガ系の素材のみで作られるときにはまだ分かりやすいんですけど、強化パーツや制御ユニット等素材がバラけるときにはどれがどれやら。例えば制御ユニットのベルセルクの素材は「神帝翼×6 帝王黒毛×7 神帝爪×3 神帝冠×1 帝王頭×2」であり、これだとディアウス・ピターだなとなりますが、同じ制御ユニットのゴッドイーターだと「神帝翼×7 覇王鎧×6 魔神冠×1 雷騎大鎧×7 幻影竜鎧×5」で、すべて獲得できるモンスターが違います。「ま、魔神って何だっけ?」とか、雷騎はボルグ・カムラン堕天種の雷属性だけど、どのレベルのだっけ? とかとか。

モンハンだとこれをどう処理してたかってえと、ザコはともかくとしてボスモンスターに関しては基本は異名を徹底、レベルごとに素材にかける名前を固定という手法。リオレウスだと「火竜」ですが、亜種だと「蒼火竜」となり、希少種は「銀火竜」です。これらを下位なら「鱗」に、上位なら「上鱗」に、G級なら「厚鱗」にかぶせる。なので、「黒鎧竜の重殻」といわれれば、「鎧竜」=グラビモス、「黒」=亜種、「重」=G級、「殻」=素材の種類となり、G級で黒グラビモスが出てくるのに行けばOK。異名自体もクエスト名に盛り込まれたりしてます。「紫の毒怪鳥」だと「毒怪鳥」=ゲリョス、「紫」=亜種。「雪獅子、二重の咆吼」なら「雪獅子」=ドドブランゴというのが覚えられます。ここら辺の分かりやすさがGEBにはまだないかと。

あと、展開がスピーディーだし、ミッションの回転も速いのでさくさくやりますけど、後半はモンスター数の少なさ→複数モンスター同時狩猟が大半になり、マップの少なさもあって似たような感じに。元々繰り返しプレイが前提ですから、やってるうちにちょっと飽きてくるかも。それでも現在体験版含めて100時間ほどやってますがね。なので値段と熱中度を考えるなら、十分元が取れる気がします。ただし、MHP2Gを2年間延々やったような感じではハマれないかな。

こっからはいい点、と申しますか、体験版の感想のとこで書いたのとほとんど変わらないですね、長所。戦闘をやってて楽しい。NPCの同行者が頼りになって、ひとりプレイでも楽しめる。またNPCに指示も出せるので、ある程度作戦っぽいこともできますな。単にくっついてくる、とかモンスター連れてくるとかだけの人形じゃない感じで。また、NPCのAIにもそれぞれ個性があり、自分の戦闘スタイルから同行にふさわしいタイプを連れて行ったり、単純に好みで連れて行ったり。例としてあげれば、同じ部隊に所属するサクヤさんと防衛班にいるカノン、どっちも旧型ガンナーで衛生兵のクラスですが、戦い方がまるっきり違います。サクヤさんは後方からビーム系弾丸で援護射撃、また回復弾の使い方もNPCではおそらく随一、即死で吹っ飛ばされてる最中に回復弾当てて復活させる(体力0のまま地面に落ちたら戦闘不能)とかフツーにやってくれます。一方のカノンは放射系あるいは爆発系の弾丸を使うのですが、この系統って射程が短いのでガンナーなのにかなりモンスターに近づいては吹っ飛ばされる上、味方を巻き込みます。さらに衛生兵なのになかなか回復弾を使ってくれません。

あー、NPCがらみでは物足りない点もありました。まず、NPCはアイテムで回復とかもするんですが、そのアイテムはどうも有限。さらにNPCはスキルを持っているようですが、アイテムもスキルもそもそもNPCのステータスも確認できません。スキルに関しては、例えば後半出てくる新型使いは、ハンマー型の剣を使いますが、敵を麻痺らることから、おそらくホールドのスキルがついてるかと。NPCの指示への物足りなさもからんで、アイテムなどの所有個数が把握できるなら、「アイテム使うな」あるいは「アイテム節約」とかの指示も楽しそうというか前半節約させるとかもできるわけで。他にほしい指示としては「結合破壊優先」とか「ダメージ優先」でしょうか。こっちが結合破壊を狙って攻撃してても別のとこばっかり攻撃してそのまま倒しちゃうとかあるし。逆に結合破壊はどうでもいいのでとっとと倒したいというときもあります。あるいはわりと切実なのが「命だいじに」がほしいということ。回復弾が飛んでくるのがだいたい体力の1/4切ったくらいですかね。でも半分とかでも一撃死が来るときがあるんで、怖いときにはつい自分でアイテム使って回復しちゃうんですよねえ。こまめに回復弾してくれた方がいい局面もありますわい。あと、回復に関して、旧型剣士はリンクエイド以外で他者の回復ができないのもどうにかならんかのう。ガンナーだと回復弾が撃てるんですが。

ついNPCがらみの要望を書いちゃいましたが。他にいい点、というか珍しい点がバレットエディットでしょうか。このゲーム、銃で撃つ弾丸を自分でデザインできます。属性、太さ、射程、軌道などが設定できるんですけど、面白いのは、子接続ができるってこと。ビームが途中で枝分かれして、敵の周囲を回転するとかも可能ですし、敵に向かって上昇していき、敵の脳天へ急降下とか。モンスターのうちサリエルが使う三段ホーミングレーザーもできます。どういうやつかってえと、ビームが来る、途中で軌道をいきなりホーミング、避けたと思ったらそれがまたホーミング、という(軌道がかっくんかっくん曲がる)。あまりガンナー活動をしてないので、私の場合は遠距離から確実に当たるようなものを属性別に作っています。売店でも売ってる射撃後、敵に向かってホーミングするビームを改良しました。デザイン的には、

1火属性M−制御:生存時間が短く敵の方を向く弾

2 L(1の発生から0.2秒)火属性Mレーザー:高性能な全方向ホーミング弾

という感じ。レーザーは子接続ができないので1は実弾。射撃した直後(0.2秒後)銃の筒先ちょいのとこに溜まったビームが敵に向かって飛んでき、敵が避けてもかなりの精度でぐうんと追いかけてきます。強いものはそれだけ消費するOP量がでかくなるし、あまりたくさん接続できないという制限もありますんで、無制限にできるわけではありません。でも、自分の発想次第でいろいろできて楽しそうですな。

モンスターに関しては、わりと細かいとこに感心。例えば、ザイゴートという浮遊する単眼のオタマジャクシみたいなザコなアラガミがいるんですが、こいつの動きがわりとよろしい。感知範囲が広く、すぐにこっちを見つけて仲間を呼び寄せつつ迫ってくるというのが動きの基本。どこに感心したかってえと、まず、こちらを認識してるときにはこいつ、移動速度が上がります、そりゃかまわん。で、直角の角を曲がるとき。通常だと、ふわふわ来て、真ん中でゆるゆる向きを変えて、移動します。こっちを認識してるとき、こいつ、通路の真ん中をやや通り過ぎます。行き過ぎた後、空中で戻りながら方向転換をします。無駄な動きですが、これがミョーに生き物っぽい。また、ダメージを食らってダウンした際、このザイゴートは眼を閉じます。で、失神から回復していくに連れ、徐々にまぶたが開き、回復すると浮かび上がるより前に眼をぎょろぎょろと動かし、周囲を確認してからふわりと浮かびます。うわー、かっこええ。これもまた無駄な動きですよね。そこがいい。他にも今回から出てきたらしいハンニバルというアラガミ。こいつ、長い尻尾でモンハンのナルガクルガみたいな動きをするしなやかなやつですが、ミョーに人間臭い。うわっ、と思ったのは突進。通常四足歩行するハンニバルが後足で立ち、中腰になり、長い両手を両腰の横で軽く開いて、前傾姿勢のまま突撃してきます。正面から見るとこれ、「ドラゴンボール」とかでダッシュしてくる感じなんすわー。またダメージを重ねるとこのハンニバル、右手の甲で口の辺りを拭う動作をします。し、しびれるー。とか思ったり。

いろいろまだ不満な部分は抱えてるにしろ、前途有望な感じのゲームですよこれ。続編を同じ会社が作るのなら、多分買うと思います。

買うといえば、散々迷いましたが、

結局「カルネージハートエクサ」も「ファントムブレイブポータブル」もDL版を購入しました。リストの5にGEBが入ってますな。ちなみに1は「戦場のヴァルキュリア3体験版」です。それにしても、圧縮したんで字が見えにくいですが、CHEが11/6、PBPは11/10購入。ま、迷いましたさマジで。なので、まだPBPは未プレイ。CHEはちょびちょびやってます。カルネージるのはPS以来なんで久々。いやさ、「カルネージハートポータブル」持ってますよ。プレイしてませんが。まあいいや。感想感想。

そもそもこのシリーズ、戦闘用ロボットのプログラミングをするというのが骨子。プログラミングなんで、基本、ロボの操縦はできません。しかし、今作では操縦も可能というのがウリのひとつ。ただし、操縦するためのプログラムを組まねばなりませんがね! シナリオモードという名のチュートリアルを読みつつやってますが、面白いなあこれ。まだ序盤で、操縦のためのプログラムの基本をやってますともさ。具体的に、操縦のためのプログラムってどんな感じかと申しますと。このゲーム、スクリーンショットがフツーにできるので撮影してきます。

これが今使えるチップです。それぞれのチップを内容変更するのも簡単、というか最後に変更した分がそのまま残ってるのですねえこれ。たとえば左下のチップは、「左前方に20メートル進む」という動きで、その右は「反時計回りに30度旋回」ですし、上段左から2つ目は、「14秒だけ思考をストップさせる」です。これらのプログラムを組み合わせて、

こんな感じで組んでいきます。スクリーンショットの範囲が狭いので全体が見えませんが。左上に見える黄色いチップが「ボタンを認識開始」で、下に流れて、赤いチップがボタン判定これを「指定のボタンが押された」だと赤ルート、該当しないなら青に進みます。ボタン判定で使えるのは右×4、左×4にLRの10個。これが、押された、離れた、押されている、離れているなどに加えて、該当のボタンがひとつでも、とかもあり。その下の赤チップがRボタンを押したらになってるので、ここまでの判定だと、○ボタンが押されたら近距離攻撃→RETURNチップでプログラムが振り出しへ戻る。○ボタンが押されなかった→Rボタンが押されたら時計回りに30度旋回してスタートへ。この後にも旋回プログラムが続き、さらに十字キーを押したら移動というのも作ってます。

まさにこれって、パソのプログラムのフローチャート作ってる感覚。もちろん走らせてみるとまともに動かないとかいうのもあります。テストをした場合、右上に表示されてる全体図でプログラムがどこまで進んでるか光って教えてくれるので、間違いの箇所の特定もやりやすいですな。

ロボに組み込むCPUの種類で、このチップのおける数が決まります。さらに種類によって処理速度が異なっていたりもします。たいていは一瞬で走るわけですが、長いプログラムになればそういうわけにもいかないでしょうがね。またチップを置ける数がCPUごとに決まっているので、無駄なプログラムを組むスペースが次第になくなってきます。スタートに戻るRETURNって、壁に向かっての矢印でもいいですし、いちいちプログラムの分岐後につけてもかまいません。でもそうするとスペースが埋まるので、上の写真だと真ん中にRETURN置いて、そこに5つのチップから矢印を引いてますね。4つ分のRETURNが省略されてます。あるいは、赤チップつなげたラインをひとつ右の列に持って来て、青チップの列を左の壁際に持ってきて壁に向かって←つなげればRETURNチップもいらんわな。他に分岐があったんでこんな形になってますが。んー、右上の全体図観ると、真ん中に赤チップが横3つ並んだ部分がありますが、それ。斜めに移動するパターンを盛り込んでいます。チップ的には「上ボタンを押している」→「Lを押している」→左前方へ、「上ボタンを押してる」→「Rを押している」→右前方へ、「上ボタンを押してる」→「Lボタンを押していない」→「Rボタンを押していない」→単なる前移動という流れ。その下にある3列チップは同様のを後方移動について盛り込んでるもの。まだいまのうちはプログラムがシンプルなんでいいですが、そのうち増えてきますな。全部の動作を載せることもできなくなってきます。なのでどこを削って、どこを盛り込むかというのもプログラムの魅せどころとなります。ロボは3機で1チームなんで、どう役割分担するか、また相手に合わせてプログラムを組み替えたりってのも出てくるでしょうしねえ。

で、メーカーの方にサーバがありまして、そこに自分で作ったロボチームのデータをアップロードできます。同様に他の人が作ったものを自由にダウンロードしてくることも可能です。めちゃくちゃグラフィックがすごいわけでも、音楽がすごいわけでもありませんが、うん、やればやるほど深みが出てくる感じのゲームでいいですねえこれ。

ところで、毎度楽しみにっしているゲームアーカイブスの配信。今回更新で驚いたのはコーエー参戦とその内容。コーエーはテクモとくっついてまして、テクモは以前アーカイブスを出してます。「刻命館」とか諸々。参戦メーカーが増えるということは、いろんなゲームがまた出てくる可能性が増えるってことで楽しみではあるんですが、今回の内容は、

さすがに正気を疑いました。ゲームアーカイブスはPSあるいはPCエンジンなどの10年も昔のゲームをそのままエミュレートしてるやつです。なので、そもそも古いゲームなんですね。その古いゲームの中でも全国版……。あー、何故わざわざ「全国版」という名称なのかってえと、最初期の「信長の野望」は16ヶ国でしたか、中部地方近辺のみだったから。まあ遊べるといえば遊べるのでしょうけど、問題はそのコーエー価格。アーカイブスは多くのソフトが600円、安いので300円、PCエンジンだと800円。価格崩壊させたのがスクエニでFFに強気の1500円とかつけだし、アトラスはメガテンに1000円つけてます。その同額の1000円を「全国版」で。さらにいうなら、

もっとずーっと後発の「信長」、それもアーカイブスじゃなくてPSPに移植されたやつがDL販売されており、その価格が1200円。同じものUMDで買うと1500円くらい。ぶっちゃけ今回の配信は「PSP移植のDL版をお得に魅せる罠」とかいわれてますし。ま、まあコーエーの強気すぎるというか常軌を逸した価格設定は今に始まったことじゃないですしね。ファミコンの頃、信長14000円くらいで販売したし。本体とほぼ同額だし。そうしたことを考えるに、1000円は安いのかも(当社比)。買いませんが。

で、11日にはリメイク版の「タクティクスオウガ」とクレイトス先生の新作が発売されるわけですが。前者は迷わず様子見。だってスクエニだし。問題はクレイトス先生。前に体験版やったときにはわりと褒めてますが、どうもこれまでとは違う感触もありました。というのも、「1」をやったときにはバランスもいいし、アクション面白いしガンガンはまりました。きっかけは最初のボスのヒドラでした。「2」の体験版もハマりました。「2」の最初のボスであるコロ助はPS2でここまで!? という敵でした。PSP版では洋ゲーだったのもありますが、やっぱりアクションが楽しくて、最初のボスであるバジリスク戦もおお、すげーと単純に楽しみました。「3」の体験版ではグラフィックの凄さに圧倒され、「3」本編でもグラフィックと最初のボスであるポセイドン戦が大変楽しかった。そして今作。どうも、体験版やってて楽しいのは楽しいんですが、わくわく感がだいぶ薄まってる気がしたのです。安定して楽しめるというのは、ひとつ間違うとマンネリになるわけで、大変危ういバランスの上にあるような。最初のボスであるスキュラを何度か見ても、ミノタウロスとやっても、昔ほどの高揚感がありませんでした。最初のシーンは「1」の最初とイメージがダブりますし、ミノタウロスもいつもの倒し方でした。うーん、どうだろう、クレイトス先生。特典についても北米版と多分同時発売なんでしょうが、内容が違いすぎます。北米特典はほしいけど、日本の特典はいまいち。発売前日になってまだ迷ってるので、もしかしたら発売されてもしばらく迷ってるかもしれません。

さて、読んでたのが一段落しまして、次に何を読もうかと考え、まず手近に転がってた恩田陸『ネクロポリス』を片づける。んー、雰囲気は好きなんですけど、終盤わりとあっさりめ。てか、単行本で読んだときと感想同じ感じで。まあ、こうした単行本で読んだ→文庫発売で購入→そのまま積みというパターンはわりとありますなあ。京極夏彦も『豆腐小僧』は単行本でまず読んだのですが、今回文庫でも読んでみて、こんな話だったっけ? とか思ったり。んー、次どうすべ? ルートとしては、川端裕人の『リスクテイカー』を何度目かの再読終了させたので、そのまま川端積ん読本へ行くパターン、あるいは経済つながりで池上永一の『シャングリ・ラ』へ流れるパターンなどか。とにかく積ん読分の物理的な厚みを減らしたいところ。そう考えると、ダン・シモンズの『イリアム(上・下)』→『オリュンポス(1)(2)』というのがなかなか分厚い。しかもそろそろ完結の3巻目が出る頃なのでタイミングはいい。ただ問題は、シモンズを読むとうっかり『ハイペリオン』ルートに入り、『ハイペリオン(上・下)』→『ハイペリオンの没落(上・下)』→『エンディミオン(上・下)』→『エンディミオンの覚醒(上・下)』に入りそうででんじゃらす。実際問題として、積ん読本の分類中もっとも厚みを誇っているのは新訳ムアコックだったりするんですが。エルリック、コルム、エレコーゼ、軍犬、ホークムーン。ただこっちだと気合いを入れて延々読み干すつもりでないとねえ。そんなことを考えていたら、始末屋ジャックの溜まってる分を片づける気になる。うっかりFPWの他ルートに入らないように慎重に『マンハッタンの戦慄(上・下)』『神と悪魔の遺産(上・下)』『異界への扉』『悪夢の秘薬(上・下)』を本棚から持ってくる。これらはすでに読了分なんですがね。これに合わせて未読分が『始末屋ジャック 見えない敵(上・下)』『始末屋ジャック 幽霊屋敷の秘密(上・下)』『始末屋ジャック 深淵からの脅威(上・下)』『始末屋ジャック 凶悪の交錯(上・下)』の8冊。最後のが出てもう1年になるんで、そろそろまた出るんじゃないかなあと期待。FPWはノリだすと一気に読めるのでとりあえず読んでみようか。

今回のネタはこのくらいかなあと思いつつ締めようとしたら、モンハン公式サイトにてPV最新版発表。見る。

……!! 残り時間とか気にせず見てて、リオレイア狩猟が終わったところで、あー終わりかーと思ったらいきなりWARNINGの表示。ここここれってもしかしたら……い。び。る。じょーだーっ!! こっからモンスターの逆襲みたいな内容になっていき、さらに黄色っぽいナルガクルガがフツーに登場。まだやっぱり亜種が隠してありましたか。と、砂上船!? これはもしかして、と思ったらやっぱりジエン・モーラン登場。うわー、すげーっ。ポータブルでやれるんざますか? 元々すげー楽しみだったのがさらに楽しみに。

ネットは検索かけたり情報仕入れたりするのに便利ですが、こーゆーのが出るとやりきれんなあというか、びっくりするというか。ネットで自殺実況した話。自殺予告→首吊り自殺実況→ネット通報→警官が駆けつけるという流れ。たしかにネットだと嘘だったりということもありますし、情報に対する真贋も見極めなければならない面もありますが、それにしても、ひどい。ずいぶん前に無差別殺人とか「大きなことをやってみたかった」といって人刺したりのニュース観てて思ったような感情。多分、ニュース等でも取り上げられるだろうなあ、この事件。

購入した本:

齋藤幸一/F.E.A.R.『蒼穹のエンゲージ』、冲方丁『マルドゥック・スクランブル The 1st Compression −圧縮 〔完全版〕』『マルドゥック・スクランブル The 2nd Combustion −燃焼 〔完全版〕』『マルドゥック・スクランブル The 3rd Exhaust −排気 〔完全版〕』、月村了衛『機忍兵零牙』、一肇『くくるくる』、兎月竜之介『ニーナとうさぎと魔法の戦車』

読了した本:

伊集院光『のはなし』『のはなしに』『のはなしさん』、齋藤幸一/F.E.A.R.『蒼穹のエンゲージ』、京極夏彦『豆腐小僧双六道中 ふりだし』、川端裕人『リスクテイカー』、恩田陸『ネクロポリス(上・下)』、F.ポール・ウィルスン『マンハッタンの戦慄(上・下)』『神と悪魔の遺産(上)』